Recherche

Dossiers thématiques

Récemment répertoriées

Publications en vedette

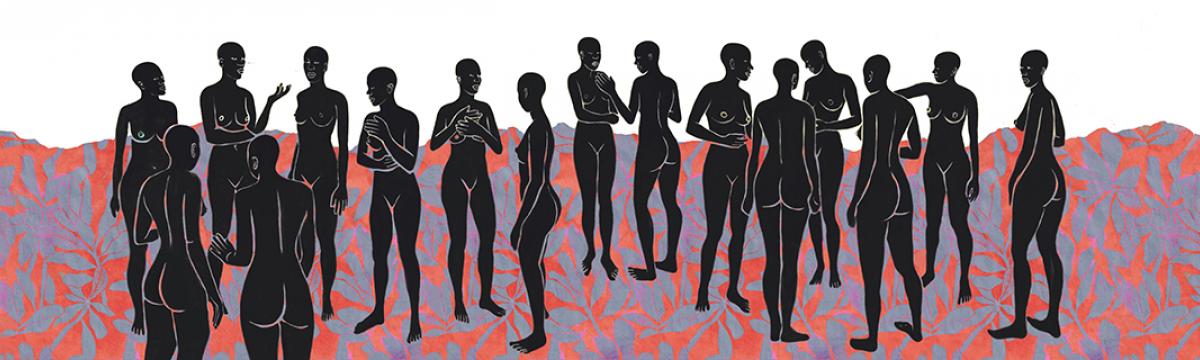

Enfants, nous nous sommes fait dire le nombre d’esclaves qui ont été transportés ici et combien ont réussi à survivre au voyage. Notre apprentissage relevait davantage de chiffres plutôt que de s’intéresser aux êtres humains qui se cachaient dernière eux. C’est ce qu’Évelyne Trouillot désire nous faire réaliser. En se rendant compte des horreurs que ces personnes ont vues et vécues, elle veut comprendre les tactiques développées par l’esprit humain pour survivre dans un système aussi horrible que l’esclavage. (Résumé par Mouka)

Cet article explore les modèles sexués de migration et de transnationalisme en Haïti. Une combinaison de facteurs a provoqué de vastes migrations rurales/urbaines au cours des trois dernières décennies : la violence, la répression, l'effondrement économique et la mise en œuvre de réformes néolibérales ont laissé à de nombreux Haïtien·nes peu d'autres options que de chercher une nouvelle vie ailleurs. Cet article se concentre sur la dimension de genre de la migration haïtienne et du transnationalisme. Bien que la plupart des analyses de la citoyenneté transnationale se concentrent sur les hommes, les femmes et les mouvements de femmes en Haïti ont également bénéficié d'une organisation et de liens transnationaux tissés au cours des trois dernières décennies. Grâce à la migration, les femmes ont participé à l'évolution de l'architecture financière et du paysage politique d'Haïti.

L'exposition au plomb a des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine. En Haïti, en plus des émissions atmosphériques de plomb, les ressources en eaux souterraines des villes sont exposées au plomb. La population haïtienne est donc exposée à un problème de santé urbain généralisé qui touche particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Afin de bien saisir ce problème, une revue de la littérature sur le plomb dans l'eau potable a été menée à partir de la base de données MEDLINE/PubMed pour la période de 1997 à 2016.

Après avoir décrit brièvement l’organisation des sociétés à l’origine de la composition du peuple haïtien, soit les sociétés européennes et africaines, on explique la formation de la société haïtienne et de la structure des classes sociales, discute des débuts du mouvement féministe, met en évidence la complexité du contexte haïtien, offre des pistes de réflexion sur les difficultés subies par les femmes et souligne que la lutte féministe s’inscrit dans la lutte plus large du peuple haïtien.

Cette étude a été menée auprès de femmes qui ont survécu au tremblement de terre de 2010 en Haïti et qui ont par la suite déménagé à Boston, aux États-Unis. Il s'agissait de déterminer les facteurs influençant leur ajustement et leur bien-être. Le statut légal, les stress financiers et émotifs ainsi que la séparation familiale se sont révélés des freins importants à ceux-ci. Par ailleurs, l'appui de leurs ami·es et parents et d'organisations communautaires s'est révélé aidant, tout comme le maintien des contacts avec Haïti, le pouvoir des femmes, l'éducation et la spiritualité.