Recherche

Dossiers thématiques

Récemment répertoriées

Publications en vedette

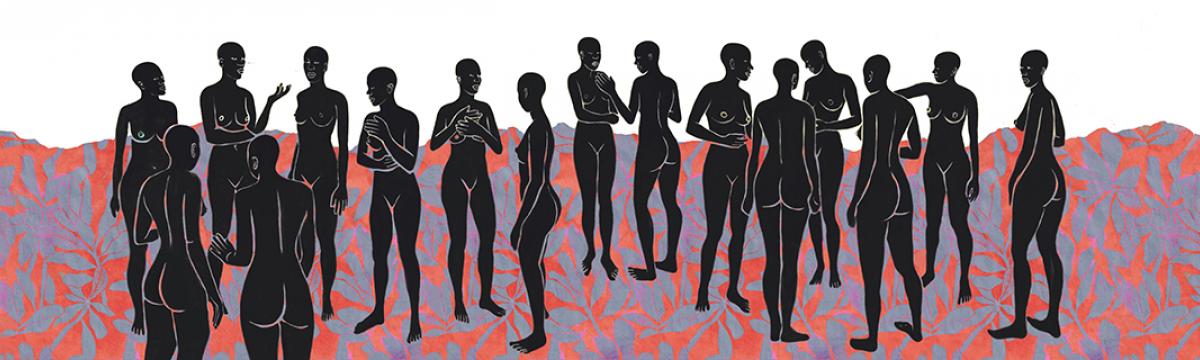

Les violences faites aux femmes ont des conséquences tant physiques, sexuelles que psychologiques. Ce plan national 2012-2016 rassemble les actions de différents acteurs – membres de l’État, de la société civile et d'agences de coopération internationale – afin de rendre plus performants les outils de prévention. Il s’agit de réunir les partenaires qui luttent contre les violences faites aux femmes afin de rendre leurs actions plus efficaces.

L'utilisation du préservatif n’étant pas directement sous le contrôle de la femme, la répartition du pouvoir peut donc jouer un rôle important dans le comportement sexuel des femmes enceintes. Cette étude a évalué l'influence de facteurs issus de la théorie féministe sur le comportement sexuel de 196 femmes enceintes recrutées dans cinq dispensaires communautaires de régions rurales d'Haïti. Les facteurs de sexe et de pouvoir se sont avérés être reliés significativement au comportement sexuel. Ceci suggère qu'il est nécessaire de moduler les déséquilibres de pouvoir, d'apporter un soutien aux femmes victimes d'abus et de renforcer leurs compétences en communication.

On explore ici la relation complexe entre la construction de l'identité haïtienne, du genre, de la sexualité et de l’amour avec la religion vaudou. Il y est question du vaudou et du catholicisme. Accordant une place importante au corps, se basant sur des forces surnaturelles, misant sur plusieurs rites religieux et ne possédant pas réellement de textes sacrés, le vaudou représente bien plus qu’un simple système religieux pour les Haïtiennes et Haïtiens.

Dans cet article, l’auteure postule qu’un modèle de développement qui se veut inclusif permettrait d’éviter des écueils futurs dont l’instabilité politique ou de criantes inégalités, comme c'est le cas aujourd’hui en Haïti.

Madeleine Sylvain Bouchereau est l'une des premières féministes haïtiennes. La famille Sylvain valorisait l’éducation et le changement social. C’est grâce à ce parcours qu’elle deviendra l'une des fondatrices de la Ligue féministe d’action sociale, la première organisation féministe haïtienne. On lui doit plusieurs acquis dont les femmes profitent encore aujourd’hui, notamment le droit de vote.