Recherche

Dossiers thématiques

Récemment répertoriées

Publications en vedette

Cette étude explore les perceptions de la violence contre les femmes chez les hommes haïtiens. Quinze hommes âgés de 26 à 47 ans ont participé à un groupe de discussion qui a porté sur les croyances des hommes concernant la violence contre les femmes et son contexte, sur les facteurs influençant cette violence et sur les interventions possibles. Lorsqu'ils abordent la violence, ces hommes doivent faire partie de l'effort collectif. Leurs idées sont précieuses pour la planification et la mise en œuvre d'interventions visant à réduire cette violence.

Cet article aborde les tendances observées au sein d'une cohorte de femmes haïtiennes ayant commis des violences physiques contre leur partenaire intime, de même que les facteurs associés à ces violences, entre 2000 et 2012. L'exposition à la violence domestique et la consommation d'alcool par le partenaire se sont révélés des facteurs explicatifs.

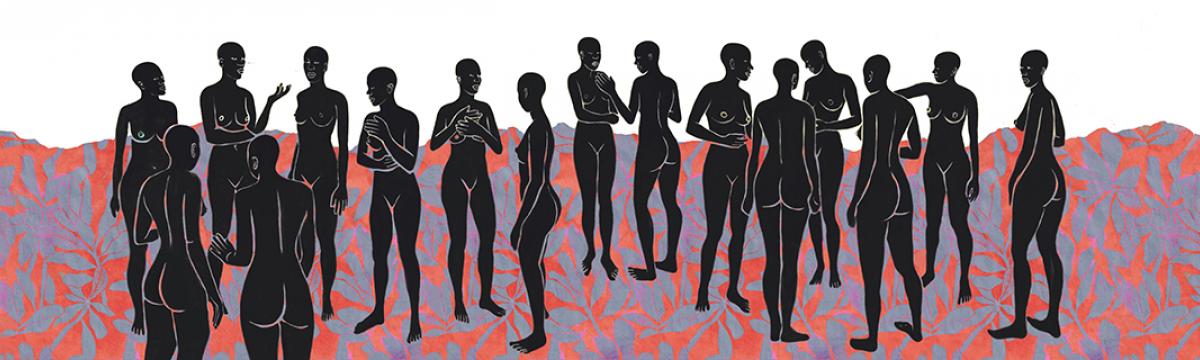

Bien que relativement absentes de la dramaturgie haïtienne, les femmes ont longtemps été très présentes sur la scène théâtrale, ne serait-ce que pour incarner les rôles féminins de pièces écrites par des hommes. Aujourd’hui, beaucoup de comédiennes sont aussi metteuses en scène et parfois même auteures. Ce panorama de la création théâtrale féminine haïtienne veut faire connaître ces résistantes et ces combattantes trop souvent laissées dans l’ombre.

Cet article porte sur une étude, réalisée en Haïti après le tremblement de terre de 2010, qui analyse la situation des femmes et des filles subissant des menaces physiques, émotionnelles, économiques et sociales. Elle examine les raisons pour lesquelles la réponse humanitaire en Haïti n'a pas efficacement protégé ces femmes et ces filles et a, au contraire, augmenté les inégalités structurelles, les rendant encore plus vulnérables aux violations des droits humains. Ce manque de protection face à la violence sexuelle s'explique en grande partie par l'exclusion des femmes déplacées d'une participation significative aux interventions humanitaires.

Le concept d’État fragile, dont on qualifie des pays comme Haïti, est utilisé pour caractériser une instabilité politique. L’auteure argumente que cette forme de classement s’inscrit dans une logique colonialiste où les états dits fragiles seraient simplement défectueux par rapport au modèle libéral démocratique occidental. Le féminisme décolonial propose une déconstruction de ce genre de termes issus d'idéologies coloniales, ce qui permettrait à ces états d’analyser leur histoire et de penser leur société d'après leur situation singulière.