Recherche

Dossiers thématiques

Récemment répertoriées

Publications en vedette

Haïti fait partie des pays signataires de deux conventions internationales fondamentales qui cherchent à abolir les discriminations et les violences faites aux femmes. Cependant, ces conventions n’obligent pas la production de rapports. On insiste ici sur l’importance de ces suivis pour vérifier l'efficacité des politiques mises en place par l’État, mais aussi pour établir une collaboration avec les organisations non gouvernementales.

Après un survol des inégalités éducatives en Haïti, on s’intéresse à l’état des lieux des femmes dans l'enseignement supérieur. À l’Université d’État, il y a moins de femmes, mais les universités privées comptent une meilleure parité selon les domaines. Toutefois, il est clair que les personnes issues de milieux urbains y sont beaucoup plus présentes que celles de milieux ruraux.

Ce rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations unies par une coalition d’organisations féministes haïtiennes porte sur la condition des femmes et plus particulièrement, sur la question des violences faites aux femmes. Il décrit les obstacles rencontrés par les victimes de violences sexuelles et familiales pour accéder à la justice ainsi que les facteurs qui nuisent à la participation politique des femmes et bafouent leurs droits civils, puis il formule des recommandations.

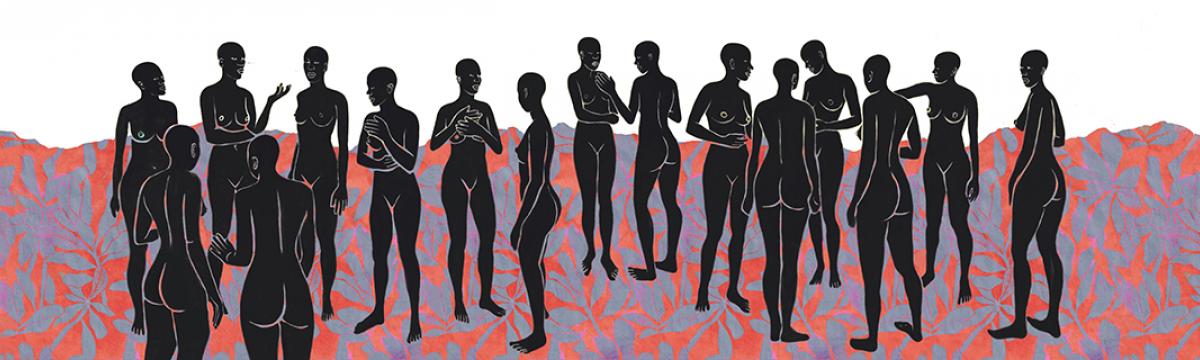

En Haïti, la violence et l'extrême pauvreté sont exacerbées par les catastrophes naturelles ainsi que par une certaine acceptation culturelle de « l'infériorité des femmes » qui s'illustre par un grand nombre de mères élevant leurs enfants seules. La monoparentalité et la matrilocalité féminine caractérisent les familles haïtiennes dans les environnements urbains à faible revenu. Cette recherche ne s'intéresse pas à l'isolement des femmes, mais plutôt aux relations entre les sexes. Elle prend en compte les valeurs et les postures au sein de ces relations et dans divers contextes interactifs, à la fois des femmes et des hommes. Elle porte sur les inégalités, les interdépendances, les solidarités et les conflits qui modulent ces relations ambiguës et ambivalentes, construites socialement et culturellement à travers la vie quotidienne.

La détention des femmes soulève des interrogations sur ses impacts sur les familles. Une enquête a été mise de l’avant auprès de certaines détenues afin de mieux comprendre les multiples conséquences de la privatisation de liberté. Le Mouvement des femmes haïtiennes pour l’éducation et le développement (MOUFHED) encourage les citoyens et citoyennes à adopter une perspective différente face à la détention de ces femmes.